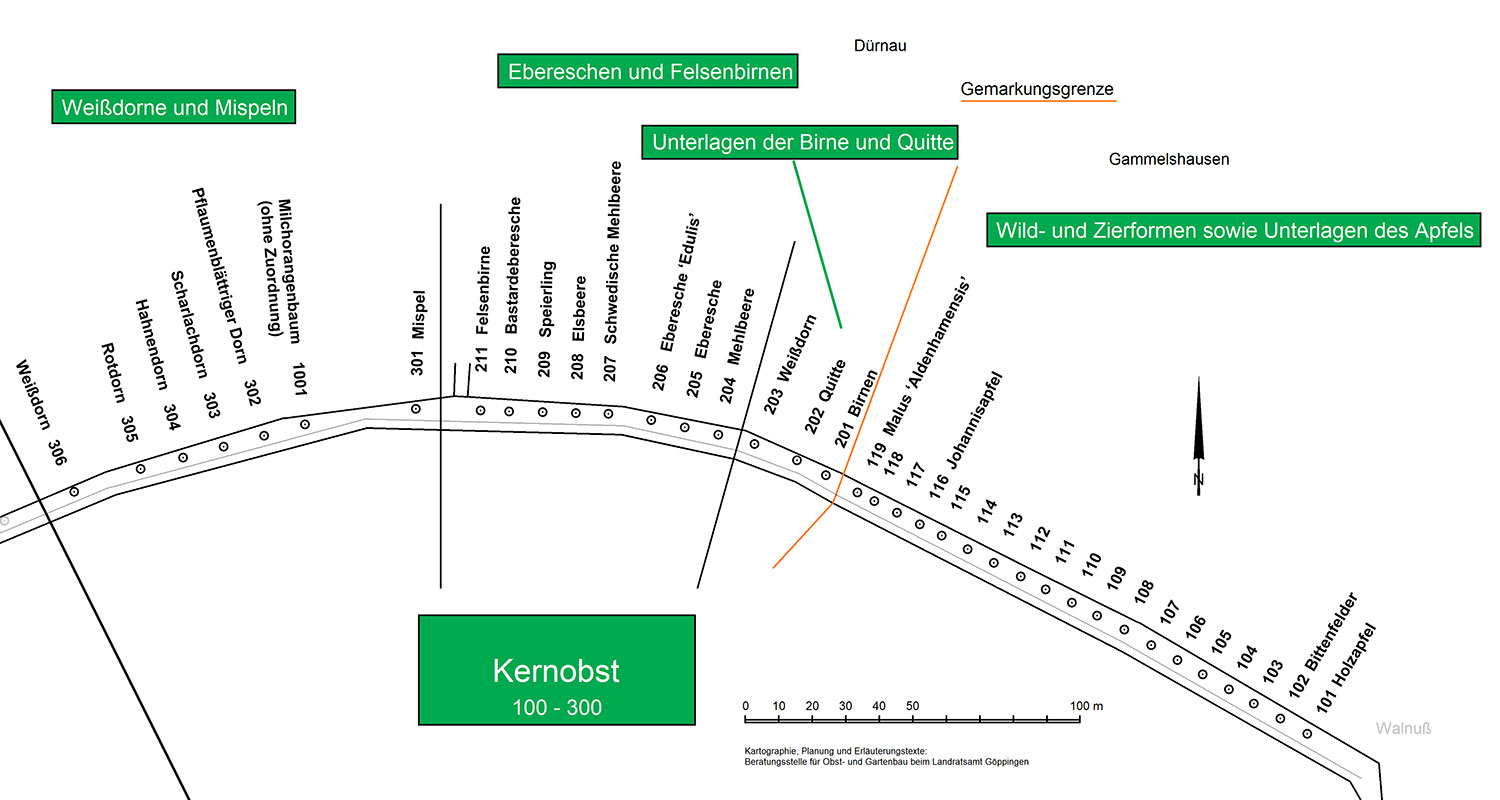

201 Birnen Sämlinge – Pyrus domestica

Birnensämlinge wachsen stark und aufrecht und bilden große und hohe Kronen aus. Diese Eigenschaft kommt auch bei der Verwendung als Unterlage zum Tragen. Edelsorten-Sämlings-Kombinationen haben ebenso die Tendenz, stark zu wachsen und hoch und groß zu werden. Je nach verwendeter Edelsorte wird das Wachstum verstärkt oder leicht gehemmt. Je eher die aufveredelte Birnensorte fruchtet und damit Energie für die Fruchtbildung benötigt, desto kleiner und ruhiger kann der Baum bleiben.

Als Unterlagen werden auch heute noch hauptsächlich Sämlinge der Sorte ‚Kirchensaller Mostbirne‘ verwendet, da sie für diesen Zweck gute Eigenschaften ähnlich wie der Bittenfelder Sämling beim Apfel aufweist. Birnenbäume in der Landschaft werden groß und stattlich, kommen aber spät in Ertrag. Dafür können manche Kombinationen vor allem mit Mostbirnensorten bis zu 200 Jahre oder mehr alt werden. Diese sind dann eichenartig und prägen Landschaften.

Man hat sich Jahrzehnte und länger auf diese Unterlage gestützt, die nun Schwachstellen offenbart: So macht ihr mittlerweile die Klimaveränderung zu schaffen, sie verstärkt Probleme mit Feuerbrand und hat auch dem Birnenverfall (Pear Decline), verursacht durch Phytoplasmen (zellwandlose Bakterien) wenig entgegen zu setzen.

Deshalb ist man auch auf der Suche nach resistenten bzw. toleranten stark wachsenden Unterlagen.

In den USA wurden OHF-Unterlagen entwickelt, die Feuerbrand trotzen und auch nicht so anfällig für den Birnenverfall sein sollen. In Deutschland gibt es erfolgversprechende Entwicklungen gegen den Birnenverfall, hier gibt es mittlerweile die sogenannten ViruTherm-Unterlagen, die einer intensiven Feldtestung bedürfen.

202 Quitte – Cydonia oblonga

Quitten haben ihre wirtschaftliche Bedeutung verloren, aber ihre Nische im Liebhaberbereich gefunden. Ihre Früchte müssen hauptsächlich verarbeitet werden. Säfte, Aufstriche, Gelees bereichern unsere Ernährung. Destillate, Liköre und andere alkoholische Produkte sind begehrte Mitbringsel.

203 (und 306) Weißdorn – Crataegus monogyna

Weißdorne wachsen strauch- bis baumartig. Je nach Standort können sie durchaus groß und recht ausladend werden. Der Eingriffelige Weißdorn bildet im Gegensatz zum Zweigriffeligen nur einen Samenkern aus, dessen Samenschale steinartig verdickt ist. Die roten, apfelförmigen Früchte sind essbar, sie besitzen eine mehlartige Konsistenz. In Notzeiten wurde das Fruchtfleisch zum Strecken von Lebensmitteln verwendet. Die Weißdorne sind recht anfällig für den Feuerbrand, eine Bakterienkrankheit. Befallen werden auch andere apfelfrüchtige Obst- und Zierpflanzen des Kernobstes.

204 Mehlbeere – Sorbus aria

Die Mehlbeere ist eine einheimische Art, die vor allem der Insekten- und Vogelwelt dient. Man findet sie auch im Stadtgrün, da sie mit den dortigen Standortbedingungen ganz gut zurechtkommt. Das Fruchtfleisch der Beeren ist bei Vollreife mehlartig trocken.

205 Eberesche, Vogelbeere – Sorbus aucuparia

Ebereschen zieren durch Ihre Blütenfülle und durch die orangen Früchte. Diese sind charakteristisch in sogenannten Trugdolden angeordnet. Ihre Früchte lassen sich vielfältig verarbeiten. Marmeladen, Gelees oder Alkoholika werden sehr geschätzt. Die Bäume werden nicht sehr groß und auch nicht sehr alt. Oftmals entwickeln sich bei freiem Wachstum große Sträucher statt Bäume. An manchen Standorten gedeihen sie nicht besonders gut, so auch hier. Sie mögen keine Staunässe und zu trockene Lagen.

206 Mährische Eberesche – Sorbus aucuparia „Edulis“

Bei dieser Varietät der Eberesche sind auch für uns die im Vergleich zur normalen Eberesche größeren Früchte roh eßbar, wenn auch nicht in rauhen Mengen. Die Wildsorten enthalten im Gegensatz zur hier gepflanzten Sorte Parasorbinsäure, welche zu Unbekömmlichkeiten führt, erst Frosteinwirkung oder Erhitzen wandelt sie zur deutlich bekömmlicheren Sorbinsäure um. Sortenauslesen sind ‚Konzentra‘ oder ‚Rosina‘.

207 Schwedische Mehlbeere – Sorbus intermedia

Die Schwedische Mehlbeere findet man häufig als stadtklimageeigneten Straßenbaum wieder.

208 Elsbeere oder Ruhrbirne – Sorbus torminalis

2011 war die Elsbeere Baum des Jahres. Mit dieser Auszeichnung sollen besonders Arten gewürdigt werden. Die Elsbeere gehört zum Wildobst. Die großen, im Freistand eichenartigen Bäume werden recht groß. Ihre kleinen, bräunlichen und walzenförmigen Früchte dagegen sind eher unscheinbar. Vollreif sind sie leicht säuerlich. Hauptsächlich werden hochwertige Alkoholika aus ihnen hergestellt. Der weitere Name Ruhrbirne weist auf eine frühere medizinische Anwendung hin.

209 Speierling – Sorbus domestica

Der Speierling ist seit seiner Wahl zum Baum des Jahres 1993 wieder besser bekannt. Einige Zeit lang galt sein Erhalt in Mitteleuropa als nicht mehr gesichert. Und das, obwohl schon Karl der Große in seiner „Capitulare de Villis“ den Anbau empfahl. Das Verbreitungsareal erstreckt sich von Mittel- über Südeuropa bis nach Nordafrika und Kleinasien. Der Baum wird bis ungefähr 20 Meter hoch, seine Borke ist rauh. Die charakteristischen apfel- oder birnenförmigen Früchte werden bis drei Zentimeter groß. Früher wurden die Früchte für die Mostbereitung verwendet. Die in den noch unreifen Früchten enthaltenen Gerbstoffe sorgen für eine Klärung (Absetzung der Trubstoffe) des Getränks. Auch heute noch ist er unverzichtbarer Teil des hessischen Äppelwois. Hier am Standort haben sich die Bäume hervorragend entwickelt.

210 Bastardeberesche – Sorbus x hybrida

Pflanzen der Gattung Sorbus, darunter besonders die Mehlbeeren und Ebereschen kreuzen sich gerne untereinander, sogar über die Arten- und Gattungsgrenzen hinweg. Oftmals sind sie steril, bilden teilweise selbst ohne Fremdbestäubung Samen aus (Klon) oder kreuzen sich doch wiederum mit geeigneten Partnern.

211 Felsenbirne – Amelanchier canadensis

Bei der Felsenbirne gibt es nur eine einheimische Art, nämlich Amelanchier ovalis. Alle anderen, vor allem käuflich zu erwerbenden, sind nordamerikanischen Ursprungs oder Kreuzungen. Sie haben eine oft überwältigende Blütenfülle, einen schönen Austrieb und zieren im Herbst durch ihre interessante Herbstfärbung, allen voran die Kupferfelsenbirne. Die Felsenbirnen neigen zu Mehltau und ihre Früchte werden sehr bald nach Reife von Vögeln verzehrt. Dabei sind sie auch für uns bekömmlich und schmecken anders als das sonst bekannte Obst. Die Früchte sind etwas klein und die Ernte damit mühseliger.